- Recherche par auteur ou oeuvre

- Recherche par idée ou thème

- Recherche par mot clé

- Détecteur de plagiat

- Commande & correction de doc

- Publier mes documents

- Nos astuces

- Vie étudiante

- Témoignages

Consultez tous nos documents en ligne !

à partir de 9.95 € sans engagement de durée

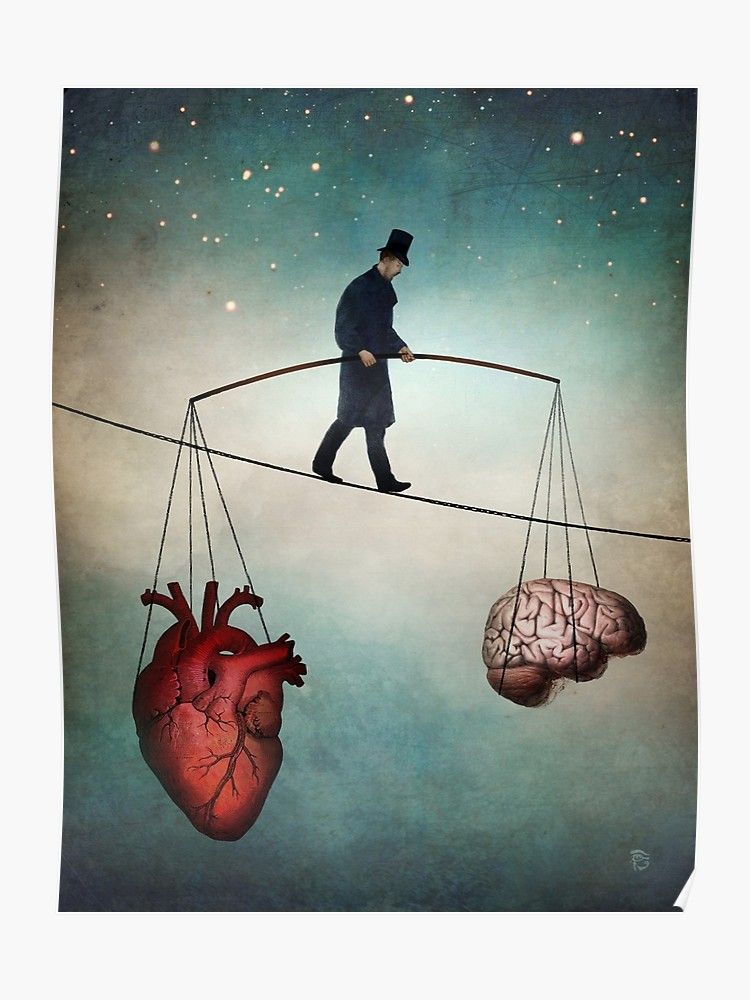

Exemples de sujets de dissertation en Philosophie sur la morale

La morale est-elle une condition de la vie en société ? L'amoralité est-elle un péché ? La morale est l'une des notions de Philosophie à étudier pour le Bac. Voici une liste de sujets que vous pouvez rencontrer lors d'une dissertation.

Credit Photo : Freepik wayhomestudio

Sujet 1 - La morale est-elle une condition de la vie en société ?

La morale, est-ce une condition à la vie en société ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure. I. Oui A. L'homme est un animal social donc il se doit de vivre selon ce que le groupe nécessite, donc de manière altruiste (Aristote) B. Et même politique : il n'est pas seulement voué à vivre avec ses pairs, mais aussi à bâtir une civilisation et à vivre selon les règles de celle-ci, c'est-à-dire les valeurs

II. Cependant A. Schopenhauer estime que la morale n'est pas un devoir, mais ce à quoi on consent B. Auquel cas, la morale ne peut être une condition

III. Conclusion : Cependant, la morale est quasiment intuitive chez l'Homme civilisé, si bien qu'elle est omniprésente en lui, car consentie et intégrée

Sujet 2 - La morale doit-elle se soucier des conséquences ? (Anscombe, Aristote, Kant, Berkeley)

De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale. Doit-elle se soucier de ses conséquences ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. L'éthique de la vertu, la morale déontologique, et le conséquentialisme. Doit-on nécessairement adopter le conséquentialisme ? (Elizabeth Anscombe, Aristote, Kant, Berkeley) A. La morale déontologique, du phronesis d'Aristote à la conscience morale moderne (Aristote et sa morale centrée sur les vertus, « Éthique à Nicomaque », puis Berkeley avec l'idéalisme absolu. Critique de l'éthique déontologique et de l'éthique de la vertu, différence entre un déontologiste et un utilitariste) B. Du conséquentialisme et de ses préceptes, opposition entre Anscombe et Kant, (Doctrine de la vertu ébauchée par Kant dans « La métaphysique des moeurs » en 1795, approche de la vertu universelle, puis critique d'Anscombe, G.E.M : La philosophie morale moderne, 1958) C. L'éthique de la vertu, éthique téléologique entre le plus grand « bien » et le moins « mauvais ». Refus de toutes les doctrines selon Anscombe, critique du conséquentialisme comme de l'utilitarisme, en revenir aux préceptes d'Aristote ?

II. L'utilité de la morale selon Kant ; de la bonne volonté de tout acte moral, le conséquentialisme n'est pas nécessaire A. Entre la légalité et la moralité, agir conformément au devoir et agir par devoir (« La Critique de la raison pratique », Kant, 1788) B. Les impératifs catégoriques ; Que dois-je faire ? Entre liberté et volonté. (Métaphysique des Moeurs, Kant, 1795, impératifs hypothétiques, impératifs catégoriques) C. Les conséquences d'agir selon la bonne morale, agir selon le « Summum bonum » (Le souverain bien chez Kant, dichotomie entre morale religieuse et morale philosophique)

III. L'utilitarisme comme réponse au conséquentialisme (Bentham, Aristote, John Stuart Mill) A. « Le plus grand bonheur du plus grand nombre », Bentham , principe d'utilité sociale (« An Introduction to the Principles of Morals and Legislation », 1780) B. Utilitarisme indirect et négatif de John Sutart Mill , le plaisir n'est plus la fin de la moralité, maximisation du bien-être et minimisation de la souffrance C. Aristote et son idée de « juste milieu » comme opposition à l'utilitarisme

Sujet 3 - L'amoralité est-elle un péché ?

I. Oui A. Quand elle est motivée par le simple désir de survie (évolutionnisme, théorie du gène égoïste) B. C'est un vice au vu de ce qu'estime la religion (paresse religieuse)

II. Cependant A. L'amoralisme peut créer selon Nietzsche des génies, qui pourront changer les moeurs B. Et aussi amener de nouvelles avancées technologiques, artistiques, etc.

III. Conclusion : L'amoralité est un vice théoriquement, mais peut provoquer des avancées non négligeables, ce qui signifie qu'elle est morale uniquement par ses conséquences

Sujet 4 - Le Souverain Bien est-il accessible seulement aux hommes bons ?

La morale est à l'origine du concept de Souverain Bien , soit le plus haut bien possible, chez Kant. Cependant, le Souverain bien n'est-il accessible qu'aux hommes bons ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. Non, principe de la grâce efficace et du Jansénisme (Augustinus, Jansen, 1640) A. Le jansénisme et sa conception de l'homme bon par déterminisme en opposition aux Jésuites B. Il est uniquement possible de faire le bien, car nous sommes destinés à faire le bien par choix de Dieu (la Grâce. Pascal, « Pensées » , 1670)

II. Oui, dans l'hypothèse d'un monde suprasensible, auprès de Dieu (Kant) III. Conclusion

Sujet 5 - La morale apporte-t-elle le bonheur ?

I . Oui A. D'après Kant, la vraie morale est un devoir et va donc contre nos intérêts personnels, elle peut être pénible B. C'est d'ailleurs à travers sa pénibilité qu'on reconnaît sa nature et sa valeur II. Cependant A. Kant estime que respecter les lois morales, c'est à la fois pour le bien commun B. Mais aussi pour espérer atteindre le bonheur III. La morale offre cependant un bonheur commun, beaucoup moins personnel que la satisfaction de ses propres désirs

Sujet 6 - La morale est-elle politique ?

La morale est certes un gage de vertu, mais est-elle également politique ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. Oui A. La morale est un devoir citoyen, elle se doit d'être définissable par des règles strictes pour être observée et respectée B. Elle est d'ailleurs retravaillée à travers l'éthique pour convenir aux besoins d'une population donnée

II. Cependant A. La morale est finalement égoïste parce que par le sacrifice que l'on fait en la suivant, on espère secrètement atteindre le bonheur B. L'immoralité ou l'amoralité ne sont pas forcément punies par la loi, même si elles le sont par Dieu (voir le péché de la paresse dans les 7 péchés capitaux)

III. Conclusion : Dans une société capitalisme, on peut cependant se demander s'il n'existe pas encore des reliquats de la loi du plus fort, en dépit des lois morales du citoyen

Sujet 7 - La morale est-elle une obligation ou une liberté ?

La morale est-elle une obligation ou une liberté ? Nous justifierons ce premier point, puis nous le contrebalancerons avec le second avant de conclure.

I. Obligation A. La morale est une obligation si l'on veut être un citoyen, donc appartenir à un groupe humain civilisé B. C'est aussi une obligation envers soi puisque c'est la condition du bonheur le plus haut

II. Liberté A. La morale est le sentiment dont le contrat social est le substitut artificiel. Celui-ci est une liberté, puisqu'il permet de s'émanciper des injustices nées de la vie en groupe B. La morale, créée par la conscience, est une illusion qui permet de responsabiliser autrui par rapport à ses actes. Paradoxalement, c'est en ce qu'on choisit de vivre selon cette illusion qu'on est le plus moral

III. Conclusion : La morale est à la fois une obligation et une liberté, dans le cadre d'une vie civilisée. Mais quelle est la valeur de l'amoralité dans ce contexte ?

Sujet 8 - Un être sans morale est-il humain ?

La morale est apparemment propre à l'humain, mais un être dénué de morale peut-il être humain lui aussi ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. Oui A. Un être humain naît amoral, c'est la condition première de l'humain B. Ce qui caractérise en premier l'humain pour Freud, ce sont ses pulsions et donc sa propension au vice

II. Cependant A. Par exemple, une personne ne doit pas garder les mêmes droits que les autres s'il commet un crime en regard de la loi de l'État ou des lois morales, il est donc traité comme moins humain que les autres B. C'est un humain inférieur, puisqu'il choisit ainsi de céder à ses penchants égoïstes en dépit du groupe

III. Conclusion : Un humain dénué de morale pourrait-il être un humain supérieur ?

Sujet 9 - La morale est-elle utile ?

De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale. Mais était-ce bien utile ? La morale est-elle utile ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure. I. Non A. C'est une divagation philosophique comme toutes les autres, la majorité de ses théorisations ne sont pas infaillibles ou applicables (voir la morale de Kant) B. Elle n'est pas fondamentalement utile à la survie ou à la réflexion, ni même à la vie en communauté puisqu'il suffit d'agir selon le devoir moral (donc hypocritement) pour ne pas être puni

II. Cependant A. Elle permet de lier un peuple, diriger un pays, etc. B. Elle permet de devenir pleinement humain, c'est le témoignage de la conscience, on peut agir autrement que par la loi du plus fort

III. Conclusion : La morale est effectivement utile pour affirmer notre humanité. Est-ce la seule façon pour nous de nous différencier des animaux ?

Sujet 10 - Qu'est-ce qu'être moral ?

De tout temps, les hommes se sont questionnés sur ce qu'était la morale, sûrement pour pouvoir l'appréhender comme mode de vie. Mais qu'est-ce qu'être moral ? Nous justifierons puis contredirons ce premier point, avant de conclure.

I. Ce que ce n'est pas A. Ne pas être immoral B. Ne pas être amoral II. Ce que c'est A. Agir par devoir moral et pas selon le devoir moral B. Considérer également les conséquences morales de ses actes

III. Conclusion : Être moral, c'est une façon de vivre. Mais un être humain peut-il être moral ?

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Articles liés.

Sujet de bac 2023 philo : Vouloir la paix, est-ce vouloir...

Les droits de douane - thèmes de mémoire

Bac : épreuves de spécialité, coup de pouce révision

Articles récents

Consulter le journal

Bac philo 2019, ES : le corrigé du 1er sujet « La morale est-elle la meilleure des politiques ? »

Nous publions ici le corrigé type du 1er sujet de l’épreuve de philosophie du bac réservé aux élèves de la série ES lundi 17 juin.

Temps de Lecture 5 min.

Vos sélections

- Partager sur Twitter

- Partager sur Messenger

- Partager sur Facebook

- Envoyer par e-mail

- Partager sur Linkedin

- Copier le lien

Voici un corrigé du premier sujet de l’épreuve de philosophie du bac 2019, série ES, que « Le Monde » vous propose en exclusivité, en partenariat avec Annabac, par Fabien Lamouche, professeur agrégé de philosophie.

Suivez notre direct « spécial philo » ce lundi : questions-réponses avec un professeur de philosophie, et corrigés de tous les sujets dès midi

Le sujet : « La morale est-elle la meilleure des politiques ? »

La problématique du sujet

• La « morale » est l’ensemble des règles relatives à la vie bonne, notamment à la distinction du bien et du mal. La politique désigne ici une pratique, voire un métier : la quête du pouvoir la manière de l’exercer.

• « Meilleur » est un terme ambigu : on peut entendre par là soit ce qui est plus efficace, soit ce qui est plus juste.

• Il faut donc s’interroger sur les limites que la morale peut éventuellement assigner à l’action politique. Le respect des règles morales doit-il primer sur l’efficacité ? Ne peut-on pas concilier les deux ?

Plan détaillé

1. La politique est soumise à une exigence d’efficacité

A. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DOIT PRÉVALOIR

• La politique est l’activité dont sont chargés un certain nombre d’hommes et de femmes lorsqu’ils sont à la tête d’une collectivité plus ou moins large, locale ou nationale. Est politique tout ce qui concerne les institutions et la vie en société : le principe qui doit prévaloir est celui de l’intérêt général.

• L’exercice du pouvoir est une grande responsabilité : celui qui en a la charge n’a pas le droit à l’erreur car ses décisions impliquent la tranquillité, la sécurité, bref la vie de tous ses concitoyens. Dans une démocratie, le politique doit répondre de ses décisions devant le peuple : ses décisions ont-elles été profitables à la collectivité ? S’est-il montré efficace ? C’est sur ce point qu’on le jugera.

B. LA MEILLEURE POLITIQUE EST LA PLUS EFFICACE

• Dans le Prince, Machiavel a théorisé une pratique du pouvoir centrée sur l’efficacité : selon lui, le gouvernant n’est pas soumis aux mêmes exigences que le particulier. S’il devait toujours respecter les règles morales, par exemple en disant toujours la vérité, il serait vite perdu et son État avec lui : ce serait se conduire comme un agneau parmi les loups. C’est le réalisme politique.

• C’est pourquoi le seul souci qu’il doit avoir est d’être efficace : le meilleur prince n’est pas celui qui est le plus vertueux, mais celui qui sait atteindre ses objectifs et qui assure ainsi la puissance de l’État et la prospérité de ses membres. Ce que Machiavel décrit répond en fait à une réalité bien ancrée : lorsque les enjeux sont trop importants, les responsables politiques n’hésitent pas à employer des moyens qui sont contraires au droit ou à la justice. C’est ce qu’on appelle la « raison d’État », comme si la fin (le bien de l’État) justifiait tous les moyens employés.

2. La politique ne peut s’affranchir de la morale

A. LE MEILLEUR POLITIQUE EST L’HOMME VERTUEUX

• L’efficacité n’est pas la seule qualité qu’on attend d’un responsable politique : aujourd’hui, on se préoccupe beaucoup de l’honnêteté, suite à de trop nombreuses affaires de corruption. Or, lorsqu’un dirigeant se montre capable d’employer les moyens les plus immoraux dans sa pratique du pouvoir, même si c’est en vue de l’intérêt général, on peut raisonnablement craindre qu’il fasse de même lorsqu’il s’agit de son intérêt personnel.

• Platon avait déjà montré, dans la République, que le politique a aussi une mission éducative auprès de son peuple. Il doit être exemplaire. Selon lui, la bonne politique et la vertu ne sont pas dissociables : le meilleur gouvernement est le gouvernement des meilleurs. Jugeant que c’est la vertu du dirigeant qui doit fonder son autorité, il en conclut que ce sont les philosophes qui devraient être rois.

B. LA POLITIQUE DOIT SE PLIER AU DROIT

• La morale énonce des règles relatives à la bonne manière de se comporter. Ces règles ont une valeur universelle et s’imposent donc à tout homme, quelle que soit la charge qu’il exerce. Selon Kant, nous connaissons toujours notre devoir car la conscience morale parle clairement (Critique de la raison pratique) : le problème, c’est précisément que nous sommes toujours tentés de faire des « exceptions ».

• La politique ne fait pas exception : à défaut d’être toujours animée par des intentions morales, elle doit au moins se plier aux exigences du droit. C’est ce qui définit l’État de droit : personne n’est au-dessus des lois, pas même les dirigeants et surtout pas eux, dans la mesure où ils risquent d’abuser de leur pouvoir si on n’y met pas des limites. C’est pourquoi, dans la droite ligne du libéralisme politique, Kant parle d’une politique qui « plie le genou » devant le droit (Vers la paix perpétuelle).

3. La justice n’est pas opposée à l’efficacité

A. L’EXEMPLE DES RELATIONS INTERNATIONALES

• Dans Vers la paix perpétuelle, Kant critique explicitement Machiavel en montrant que les préceptes qu’il donne entretiennent en réalité la situation à laquelle ils sont censés répondre : dans un contexte de méfiance réciproque, on est bien sûr tenté de mentir, de trahir avant d’être trahi, d’user de la ruse et de tous les moyens. Mais c’est un mauvais calcul car cela ne fait que renforcer la défiance entre les nations.

• L’oubli de la morale est donc la pire des politiques. Ce ne sont pas non plus les bonnes intentions qui sont susceptibles de faire progresser la paix : c’est là encore le droit (notamment le droit international), car il faut toujours une certaine dose de contrainte pour assurer le respect des règles posées. La meilleure politique sera donc celle qui se fera dans la transparence.

B. LE MEILLEUR RÉGIME EST LE PLUS JUSTE

• Dans certains régimes politiques tels que le despotisme, la morale est sans cesse bafouée : le tyran s’enrichit sur le dos de ses sujets, prend des décisions arbitraires, emprisonne et tue au gré de son caprice. Or on ne constate pas que ce genre de régime soit puissant sur la scène internationale : c’est au contraire la pauvreté et l’insécurité qui y règnent.

• Un régime républicain non seulement établit et respecte les droits fondamentaux des personnes, mais est aussi le plus propice à la prospérité et à la justice. Comme le dit Rousseau, une république est un État où la loi est l’expression de la volonté générale (Du contrat social) : c’est seulement dans un tel État que les citoyens acquièrent tranquillité, confiance en l’avenir, ce qui profite à tous.

Même si l’on s’en tient à l’efficacité, la meilleure des politiques n’est jamais celle qui méprise la morale. Il faut entendre par meilleur ce qui est le plus juste, car la justice a plus de valeur, et en dépit des apparences, ce qui est le plus juste s’avère souvent aussi le plus efficace. Mais la politique n’est pas seulement une question de morale, elle est surtout une affaire de droit.

Le Monde Mémorable

Le génie Chaplin

Personnalités, événements historiques, société… Testez votre culture générale

La fabrique de la loi

Boostez votre mémoire en 10 minutes par jour

Offrir Mémorable

Un cadeau ludique, intelligent et utile chaque jour

Culture générale

Approfondissez vos savoirs grâce à la richesse éditoriale du Monde

Mémorisation

Ancrez durablement vos acquis grâce aux révisions

Découvrez nos offres d’abonnements

Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.

Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois

Ce message s’affichera sur l’autre appareil.

Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.

Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).

Comment ne plus voir ce message ?

En cliquant sur « Continuer à lire ici » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.

Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?

Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.

Y a-t-il d’autres limites ?

Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.

Vous ignorez qui est l’autre personne ?

Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe .

Lecture restreinte

Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article

Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

289 plans rédigés de philosophie à télécharger

Les sujets stars :).

- L’État peut-il être juste ?

- La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?

- L’homme a-t-il nécessairement besoin de religion ?

- L’homme doit-il travailler pour être humain ?

- La conscience est elle ce qui définit l’homme ?

- La conscience fait-elle de l’homme une exception ?

- Changer, est-ce devenir quelqu’un d’autre ?

- L’idée d’inconscient exclut-elle celle de liberté ?

- Peut-on parler pour ne rien dire ?

- L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

- Sartre, L'Être et le Néant (1943), Tel, Gallimard, p. 88.

- Faut-il libérer ses désirs ou se libérer de ses désirs ?

- Peut-on renoncer à sa liberté ?

- Est-il raisonnable de croire en Dieu ?

- Annales BAC 2007 - Toute prise de conscience est-elle libératrice ?

Nouveaux sujets publiés

- Annales BAC 2021 - Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?

- Annales BAC 2021 - Sommes-nous responsables de l’avenir ?

- Annales BAC 2021 - L’inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?

- Annales BAC 2021 - Discuter, est-ce renoncer à la violence ?

- Annales BAC 2017 - Peut-on se libérer de sa culture ?

- Annales BAC 2017 - Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?

Sujets tendances

- Jean-Paul Sartre, L'Etre et le néant, troisième partie, chapitre premier, section IV (le Regard)

Top téléchargements

Notions les plus demandées.

- La conscience et l'inconscient

- Le désir

- La liberté

- Le travail et la technique

Plan rédigé, sujet expliqué

Pour chaque sujet de dissertation ou commentaire de texte, un plan rédigé (le plus souvent en 3 parties avec 3 sous-parties) est disponible en téléchargement.

Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo

Bon à savoir : Tous nos corrigés sont préparés par des professeurs agrégés de philosophie en exercice.

01 86 76 13 95

(Appel gratuit)

La dissertation en philosophie

Introduction :

Le mot « dissertation » dérive de l’étymologie latine du mot « discussion » qui signifie « examen attentif, contradictoire » ; « échange d’arguments ». La dissertation est donc un effort de réflexion dans lequel on examine de manière attentive les problèmes philosophiques liés à un sujet.

Une dissertation réussie se prépare avec trois ingrédients : une méthode (ensemble de règles qui guide la réflexion), de la culture (culture personnelle et culture philosophique acquise en cours) et de la curiosité (la philosophie est un regard curieux sur soi-même et sur le monde).

L’épreuve de la dissertation dure 4 heures. Deux sujets au choix sont proposés, sous forme de questions. Nous prendrons ici pour sujet support « La liberté doit-elle être sauvée ? »

Décortiquer le sujet

Pour répondre à une question, il faut d’abord la comprendre. Pour cela, il faut analyser les mots du sujet, c’est-à-dire le décomposer en tous ses éléments pour comprendre ce qui est réellement demandé. Ce travail préparatoire s’effectue au brouillon.

Première étape : relever les notions du sujet

Dans un premier temps, il s’agit de repérer dans le sujet les notions du programme étudiées en cours.

Dans le sujet, les notions peuvent être explicites ou implicites. Lorsqu’elles sont implicites, il faut donc les mettre en évidence.

- « La liberté doit-elle être sauvée ? »

La notion du programme est explicite : la liberté .

- « L’ État doit-il faire notre bonheur ? »

L’ État et le bonheur sont explicites. Une autre notion est désignée implicitement par l’expression « doit-il faire » : le devoir .

Il faut ensuite faire subir le même traitement aux autres termes, afin d’éviter de plaquer sur votre sujet du bac un autre sujet traitée pendant l’année, impliquant la même notion, mais pourtant différent.

« La liberté doit-elle être sauvée ? » est différent de « La liberté doit-elle parfois être sauvée ? » :

- « Sauver » : le verbe est à définir.

- « Doit-elle » : il s’agit d’une formulation typique de sujet.

Deuxième étape : la libre association

Il s’agit de noter spontanément les idées qui vous viennent à l’esprit en rapport avec la question du sujet. La question vous suggère une réponse, qui elle-même amène à une idée ; cette idée s’enchaine sur une autre et ainsi de suite… Surtout ne vous censurez pas ! Le « tri sélectif » des idées se fait dans un second temps. Au départ, l’objectif est d’amasser un maximum d’idées, de références et d’exemples.

Troisième étape : la conceptualisation

Cette étape est la plus complexe. Conceptualiser, c’est définir un terme de manière philosophique par rapport au sens courant que nous en avons, le sens du dictionnaire. Pour conceptualiser, il faut :

- s’aider de l’étymologie quand on le peut. Ici, « liberté » vient de libertas , qui signifie « indépendance » et « libre pouvoir » ;

- distinguer les différents domaines de réflexion dans lesquels la notion se retrouve : liberté politique, morale, métaphysique, religieuse ;

- distinguer la notion des notions voisines et des notions contraires : liberté/individualisme, liberté/émancipation, liberté/servitude liberté/aliénation ;

- énoncer les différents attributs de la notion, ceux qui sont évidents puis plus réfléchis :

- « La liberté est un ressenti indéfinissable mais agréable » ;

- « La liberté est la capacité à user de son libre arbitre » ;

- mobiliser ses cours. La notion de liberté est conceptualisée de manière différente chez Hobbes, chez Spinoza ou chez Sartre ;

- les repères au programme sont également utiles, ils comportent des distinctions relatives aux notions du programme.

Il est essentiel de conceptualiser. C’est en conceptualisant un terme que vous ferez apparaître les pistes de réflexions philosophiques qu’il vous faudra détailler dans votre développement.

Le type de sujet

Les questions du type : « peut-on/peut-il » interrogent sur :

- la possibilité pratique . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si on dispose des moyens techniques de faire telle ou telle chose ;

- la possibilité morale ou le droit . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si on a le devoir moral ou le droit juridique de faire telle ou telle chose.

Les questions du type : « faut-il/doit-on » interrogent sur :

- la nécessité matérielle, le besoin . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si nous sommes contraints de X, à quel besoin répond X ;

- l’ obligation morale, le devoir . Il s’agit de traduire le sujet en se demandant si notre dignité exige que X, si nous avons le devoir moral de X…

Pour les questions du type : « pourquoi X/à quoi sert X » :

- il s’agit de mettre en évidence les raisons, les causes de X, ses buts et/ou son utilité . Il faut aussi poser la question de l’inutilité de ce X.

Ces réflexes de traduction, combinés à la compréhension des termes du sujet, aident à problématiser le sujet.

Pour notre sujet « La liberté doit-elle être sauvée ? », on peut donc se demander :

- sommes nous contraints de protéger politiquement les libertés ?

- À quel(s) besoin(s) répond notre volonté de protéger la liberté ?

- Avons-nous l’obligation morale de combattre ce qui entrave nos libertés ?

La problématique

Pour structurer les idées récoltées, il faut ensuite cadrer une problématique. Pour cela, il faut déterminer deux réponses au sujet, et les mettre, d’une certaine manière, en compétition.

Répondre à la question du sujet ne consiste pas à opposer radicalement une première réponse et une deuxième réponse au sujet : vous vous contredirez vous-même et votre réponse globale sera incohérente. Ainsi, si vous dites tout d’abord que nous devons sauver la liberté parce qu’elle est menacée puis qu’il n’est pas nécessaire de protéger la liberté car elle n’est pas menacée, vous vous contredisez !

Il faut donc construire des réponses crédibles et consistantes , et cela demande un savoir faire particulier.

Proposer une première réponse et la questionner

Après avoir formulé une première réponse, il faut énoncer les implications de cette thèse, en se demandant ce qu’implique le fait de soutenir cette réponse . Trouvez des conséquences et formulez-les sous formes d’idées brèves, aidez-vous de la formule « si… alors… ». Il s’agit ensuite de questionner ces implications, puis d’associer les idées et références philosophiques pour amorcer l’argumentaire.

L’Homme doit sauver la liberté.

Si la liberté doit être sauvée alors c’est que la liberté est en danger. De quels dangers souffre la liberté ? Quels sont les dangers qui font obstacle à la liberté ? Existe-t-il des personnes (esclavage) / des politiques (tyrannie, totalitarisme) / des facteurs socio-culturels (déterminisme) / des désirs (Inconscient) qui nuisent à la liberté ? Quels dangers ruinent la liberté morale ? La liberté politique ?

C’est que nous ne sommes pas vraiment libres ou bien que nous sommes libres « en sursis ».

Pourquoi pouvons-nous affirmer que nous ne sommes pas libres ? D’un point de vue politique , certains peuples sont encore sous le joug de dictateurs. L’ONU est une organisation qui veille à la préservation des libertés de l’Homme, premier droit à sauver et préserver selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. D’un point de vue moral et politique , la notion de déterminisme vient confirmer que la liberté est menacée et que nous devons nous émanciper de bons nombres d’influences qui pèsent sur notre existence et la déterminent à notre insu. D’un point de vue métaphysique , Spinoza effectue une critique du libre arbitre montrant finalement que nous sommes dans une liberté illusoire.

Proposer une deuxième réponse à la question et la questionner

La liberté n’a pas besoin d’être sauvée.

Si la liberté n’a pas a être sauvée, alors c’est que nous avons le sentiment imprescriptible d’être libre. Comment se manifeste notre sentiment de liberté ? Que ressentons-nous ? La liberté ne se prouve pas, elle s’éprouve. C’est un sentiment agréable mais indéfinissable. C’est donc que la liberté fait partie de la nature de l’homme, elle est inhérente à la nature humaine. L’homme est-il libre par nature ? Rousseau l’affirme : l’homme naît libre même si partout il est sous les fers, sous le joug de ceux qui le gouvernent. Selon la Déclaration des droits de l’homme, les hommes naissent libres et égaux en droit. D’un point de vue moral, Sartre affirme le caractère imprescriptible de la liberté qui fait partie de l’essence de l’Homme.

C’est par le questionnement des réponses apportées au sujet que des idées philosophiques majeures sont mobilisées.

Formuler cette opposition sous la forme d’une alternative

- Doit on penser que X et admettre que Y ou bien penser que … ce qui revient à …

- Doit on penser que X alors que … ou bien penser Y mais alors … ?

Doit-on penser que la liberté est une valeur résolument en danger et considérer qu’elle est attaquée dans tous les domaines ou bien admettre qu’il persiste en l’Homme une part de liberté naturelle, inaliénable et indestructible, même s’il est bien difficile de l’exercer ?

Sans problématique, la dissertation n’a aucune orientation, aucune piste de réflexion n’est lancée. Une problématique consiste a rendre explicite le ou les problèmes qui sont contenus dans la question initiale, mais qui sont cachés.

Construire un plan

On ne peut pas appliquer un même type de plan pour tous les sujets. Nous présenterons donc ici trois plans possibles.

Plan thèse, antithèse, synthèse

Ce plan est appelé plan dialectique et s’effectue nécessairement en trois parties. La troisième partie, la synthèse, explique l’insuffisance des deux thèses précédemment opposées et résout la difficulté rencontrée. Mais il n’est pas toujours possible de procéder ainsi et selon le type de sujet, le plan dialectique n’est pas toujours pertinent.

Plan en trois parties avec deux thèses : l’opinion et la réfléchie

Il s’agit ici de présenter une première thèse, une opinion spontanée, puis de critiquer cette opinion en réfutant les arguments de la première thèse. La troisième partie consiste en la proposition d’une deuxième thèse, plus réfléchie.

I) La liberté est menacée en tous bords

II) Nous avons les moyens politiques et moraux de protéger nos libertés

III) Mais la liberté n’est-elle pas, au fond, une illusion ?

Plan qui conteste le sens de la question

Ce plan contient également trois parties. La première apporte une réponse. La deuxième partie la nuance ou la conteste. La troisième partie critique le présupposé du sujet.

La liberté est-elle une illusion rassurante ?

I) L’homme se croit libre mais ne l’est pas

II) La liberté est une croyance nécessaire au bon fonctionnement de la morale et de la justice

III) La liberté n’est pas une illusion mais elle est une conquête qui exige de l’engagement et du courage

- Quel que soit le plan envisagé, ils progressent tous vers le même but : la résolution des problèmes liés au sujet.

La structure du devoir

La dissertation possède une structure, un squelette qui est toujours le même.

Introduction

L’introduction doit contenir un certain nombre d’étapes et avoir une longueur d’une demi page à une page. Tout d’abord, une accroche qui introduit la ou les notions du sujet mais surtout qui permet d’arriver à la problématique : un acte de la vie quotidienne, un événement historique, une scène de roman ou de film, un mythe, une citation… Tout ce qui amène à se poser la question du sujet est le bienvenu. On expose ensuite la problématique, puis l’annonce du plan.

Développement

Le développement, en deux ou trois parties, court sur trois à huit pages. Chaque partie se découpe selon le même schéma.

L’ idée directrice est la formulation d’une première réponse consistante à la question.

L’ argumentation doit ensuite contenir une progression logique (avec des connecteurs logiques),un travail de conceptualisation, des exemples, des références philosophiques ( on peut utiliser les idées, les arguments, les exemples d’un auteur philosophique, ou partir d’une citation) et des connaissances (en art, en science, en histoire).

Le bilan permet de revenir au sujet et d’y répondre partiellement.

Enfin, la transition permet de relancer la discussion afin de passer à la deuxième partie.

La conclusion, d’une demi page environ, doit répondre à la question initiale. Elle se fait en deux temps. Tout d’abord, il faut faire un bilan récapitulatif, expliquer le cheminement entre les différentes parties du devoir. Ensuite, on apporte une réponse claire et précise à la question posée.

Les fausses réponses du style « cela dépend des points de vue de chacun » ou bien « c’est une question difficile à laquelle on ne peut pas répondre » sont à bannir. De même, les ouvertures avec une question sans aucun rapport avec le sujet initial ne sont pas pertinentes.

Conclusion :

Rédiger une dissertation demande donc un travail en deux temps. Le temps du brouillon est nécessaire, mais aussi déterminant. Plus on interroge le sujet et pose clairement deux ou trois pistes de réflexion pour y répondre, plus le devoir sera réussi. C’est pourquoi il faut passer entre 1 h 30 et 2h sur le brouillon. Cependant, il ne faut pas rédiger tout le devoir au brouillon, seulement l’introduction. Le deuxième temps est celui de la rédaction, qui doit être soignée tant du point de vue de la forme que de l’expression écrite. La rédaction prend environ 2h.

- Enseignement

Contenu proposé par

Il n’y a pas de Lumniz à gagner car tu as déjà consommé cet élément. Ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres contenus intéressants à explorer et toujours plus de Lumniz à gagner.

La morale – Révisions Bac Philosophie

Philosophie - Bac

Une des questions importantes qui se posent en philosophie à propos de la morale, c'est de savoir s'il peut y avoir des modes de vie ou des règles de comportement ayant une valeur universelle, une valeur pour toutes les sociétés humaines et pour toutes les époques, ou bien si l'on doit distinguer des morales, au pluriel, relatives et variables en fonction des sociétés et des époques. En lien avec cette question, il s'agit également de savoir si les hommes vivent uniquement dans le but de satisfaire des intérêts individuels, particuliers, que l'on peut qualifier d'égoïstes, ou bien s'ils peuvent vivre également en fonction de certaines normes universelles et altruistes ayant pour fondement et principe commun le respect de la dignité humaine. La conception universaliste de la morale s'oppose aux morales traditionnelles généralement basées sur l'honneur et une vision à la fois inégalitaire, hiérarchique et aristocratique de la société. À partir de ces deux conceptions de la morale, trois questions vont ici être abordées : l'homme peut-il faire le mal volontairement ? Faut-il opposer le devoir et le bonheur ? Les lois de la morale sont-elles strictement nécessaires ?...

Pour réviser les autres disciplines

rendez-vous sur le portail des révisions du bac .

Producteur : Pythagora, France Télévisions

Année de production : 2014

Publié le 07/11/14

Modifié le 25/04/23

Ce contenu est proposé par

- Je crée mon compte

- Je me connecte

Gagne des Lumniz, passe de niveau en niveau et révèle tes talents en remportant des défis !

Rejoins-nous dans la communauté Lumni pour encore plus de fun ! Si tu n’en as pas, crée ton compte : c'est gratuit .

Découvre chaque semaine, les nouveautés éducatives pour apprendre autrement dans ta boite e-mail.

Apprendre la philosophie

Découvrir la philosophie pas à pas

Exemple de dissertation de philosophie rédigée

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Comme ça n'est pas la première fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Afin que vous compreniez mieux ce que l’on attend de vous dans une dissertation, voici un exemple de dissertation de philosophie. A chaque fois, je précise entre parenthèses juste après à quelle étape de la méthodologie de la dissertation cela correspond. Si vous ne l’avez pas lu, je vous invite à lire d’abord cet article sur la manière de bien commencer sa dissertation de philosophie ou si vous préférez la vidéo c’es t ici.

Sujet : « L’homme est-il à part dans la nature ? » (Exemple de dissertation de philosophie)

Petit rappel de la structure de l’introduction. Pour un exemple d’introduction de dissertation en vidéo c’est ici .

Introduction

Vinciane Despret, philosophe et psychologue, remarque combien les hommes sont enclins à se considérer eux-mêmes comme exceptionnels. Mais, à ses yeux, c’est oublier que nous sommes aussi de grands destructeurs ou si l’on peut dire des êtres particulièrement nuisibles pour les autres, pour nous-mêmes et pour la nature. Ce faisant, elle considère bien les hommes comme « à part » dans la nature, du moins par nos capacités de destruction. Mais, est-il réellement justifié de dire que nous sommes à part dans la mesure où nous restons dépend d’une nature qui peut également nous détruire en tant qu’espèce ? (Accroche qui propose une première réponse au sujet et formule un début d’objection ) Alors, l’homme est-il réellement à part dans la nature ? (Rappel du sujet) A première vue , et si l’on se fie à la manière dont les hommes se considèrent eux-mêmes depuis des siècles, l’homme est bien à part dans la nature car il serait doté de facultés exceptionnelles telles la conscience, un langage riche et articulé, une raison ou encore des cultures variées et complexes qui l’éloignent toujours davantage de la vie animale. Mais, notre tendance à nous considérer comme supérieurs, ne nous fait-elle pas oublier que notre espèce comme toutes les autres est le produit de l’évolution des espèces ? Ainsi, on pourrait dire que l’homme n’est pas particulièrement à part. L’être humain reste une espèce qui, par le fait du hasard, a développé une raison, une conscience de soi, autant de facultés qui sont devenues la norme chez l’homme car elles lui procurent un avantage et lui permettent d’étendre son influence ou peut-être son territoire. Ce mécanisme est le même pour toutes les espèces, pourquoi alors considérer l’homme comme à part ? (Problématique constituée d’une première réponse au sujet « A première vue », puis d’une objection à cette première réponse « Mais »). Nous verrons d’abord que l’être humain peut effectivement être considéré comme à part dans la nature. Puis, nous nous demanderons si cette idée que nous serions une espèce à part n’est pas une pure illusion. Enfin, nous envisagerons bien une spécificité humaine, mais qui au lieu d’être un privilège est plutôt une immense responsabilité. (Annonce du plan en 3 parties) .

Développement

Avant de rédiger le développement de l’exemple de dissertation de philosophie, petit rappel de la structure globale que doit avoir votre devoir. Le nombre des sous-parties est indicatif. Il doit y avoir au moins deux sous-parties par partie et pas plus de trois.

Attention, ci-dessous, je vais mettre des titres Première grande partie / premier paragraphe. Vous ne devez pas les mettre dans vos copies. Je les mets seulement pour que vous compreniez bien la structure. Afin que votre copie soit bien lisible, vous devez passer des lignes entre les grandes parties et revenir à la ligne + alinéa quand vous changez de paragraphe (ou sous-partie).

Première grande partie : l’homme est bien à part dans la nature

Premier paragraphe :.

L’être humain peut semble-t-il être considéré comme à part dans la nature car il est doté de facultés qui le rendent très différent des autres espèces. (Thèse générale du paragraphe qui répond au sujet) Certes, l’être humain appartient en un sens à la nature, car si l’on définit la nature comme l’ensemble de ce qui n’a pas été créé ou transformée par l’homme (définition de la nature) alors l’espèce humaine est bien naturelle. L’homme ne s’est pas créé lui-même, il est donc un être naturel au moins en partie. Mais, l’être humain à ceci de particulier que précisément il a cette capacité à transformer sa nature et à n’être pas totalement soumis à son instinct. Il peut se cultiver c’est-à-dire se transformer si bien qu’il peut devenir réellement très différent d’un autre être humain. (Argument formulé avec mes propres termes pour soutenir la thèse) Aux yeux de Rousseau, ce qui fait la spécificité de l’être humain par rapport aux autres espèces, c’est sa capacité à « se perfectionner ». (Utilisation d’une référence à Rousseau qui justifie la thèse, avec utilisation du vocabulaire de l’auteur). Il remarque ainsi qu’un être humain peut, par les choix qu’il fait, aussi bien devenir un très grand artiste, sportif ou savant, qu’un toxicomane. C’est d’ailleurs lui qui pose la question « Pourquoi l’homme, seul, est-il sujet à devenir imbécile ? » et il y répond que c’est parce qu’il est le seul à être libre, c’est-à-dire à pouvoir ne pas suivre un programme inscrit à l’avance dans ses gènes et qui décide de son mode de vie. Ce que l’on appelle communément un instinct. L’homme peut donc se perfectionner toute sa vie, là où l’animal va très rapidement cesser de changer dès lors qu’il est adulte. (Développement en utilisant les arguments que l’auteur utilise pour justifier sa thèse) Nous pouvons donc dire que l’homme est bien à part dans la nature, car il a cette capacité de se perfectionner que n’ont pas les autres espèces. (Retour au sujet : le but est de rappeler en quoi ce que l’on vient de dire répond au sujet)

(Suite à venir)

▶️ Je vous montre comment développer une sous-partie en vidéo ci-dessous :

Articles similaires

Une réflexion sur “ exemple de dissertation de philosophie rédigée ”.

Je trouve vos articles très intéressants. Dommage, quelques coquilles!!!

Laissez un commentaire Annuler la réponse.

Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.

- Dissertation

La méthode de la dissertation de philosophie !

Publié le 27 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Quelle méthode suivre pour une dissertation de philosophie ? C’est une question que l’on se pose depuis le lycée et qui nous préoccupe encore à l’université.

Table des matières

Étape 1 de la méthode d’une dissertation – analyser le sujet en profondeur, étape 2 de la méthode d’une dissertation – problématiser, étape 3 de la méthode d’une dissertation – faire un plan, étape 4 de la méthode d’une dissertation – argumenter, étape 5 de la méthode d’une dissertation – l’introduction, le développement, les transitions et la conclusion, étape 6 de la méthode d’une dissertation – la relecture et correction de votre dissertation, présentation gratuite, 1. lire le sujet attentivement.

Cela parait évident, mais la première étape est de lire le sujet en entier . Si plusieurs sujets de dissertation sont proposés, il vous faut les lire tous avant de choisir le sujet qui vous semble le plus approprié (celui que vous avez le plus préparé).

Exemple de sujets

2. définir les termes du sujet.

Il est primordial de définir les termes du sujet, afin de le comprendre et de choisir un angle d’attaque.

Conseil Utilisez l’étymologie des mots.

Les mots ont des définitions diverses et vous devrez choisir une définition spécifique pour les termes centraux du sujet en introduction.

Exemple de définition des termes

Sujet : Le travail n’est-il qu’une contrainte ?

Il faut définir les termes “travail”, “contrainte” et “qu’une”. Si des idées, des concepts, des théories ou des auteurs vous viennent à l’esprit, notez les sur votre brouillon !

Travail : au sens économique, le travail est une activité rémunérée ou non qui permet la production de biens et services. Avec le capital, c’est un facteur de production de l’économie. L’étymologie du terme travail est tripalium (instrument de torture), un instrument formé de trois pieux, deux verticaux et un placé en transversale, auquel on attachait les animaux pour les ferrer ou les soigner, ou les esclaves pour les punir.

Contrainte : une chose imposée par l’extérieur contre la volonté d’un individu (différent d’une obligation).

Qu’une : seulement, uniquement.

3. Faire un brainstorming sur le sujet

Soulignez les mots du sujet qui vous semblent essentiels et essayez de les définir ou de trouver des synonymes.

Étalez plusieurs feuilles de brouillon et écrivez toutes les idées qui vous viennent à l’esprit concernant votre sujet.

Relisez souvent le sujet pour éviter le hors-sujet.

L’analyse du sujet constitue une étape majeure de la réponse : elle cerne à viser précisément les exigences du libellé.

- Elle porte sur les termes essentiels figurant dans le libellé.

- Elle doit permettre de dégager le ou les problèmes posés par le sujet et de délimiter le domaine concerné par le sujet.

Exemple de brainstorming

- Le travail peut être un plaisir.

- Est-ce une contrainte ou une obligation que l’homme s’inflige ? Que serions-nous sans le travail ?

- C’est une activité imposée de l’extérieur, donc une contrainte.

- Le travail permet de nous libérer ?

- Le travail est une fin en soi ?

- Est-ce imposé par la société ?

Reformuler des textes efficacement

Reformulez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre outil de paraphrase gratuit.

Reformuler un texte gratuitement

Grâce aux définitions et au brainstorming , faites un travail de reformulation avec vos propres mots de la question qui vous est posée.

Astuce Commencez la question par “en quoi” (pour une réponse avec différents arguments) ou “est-ce que” (pour une réponse en thèse/antithèse).

Lors de la problématisation du sujet, demandez-vous si vous pouvez y répondre avec vos connaissances et si vos propos sont en relation directe avec le sujet de la dissertation de philosophie.

Exemple de problématique

Problématique : Est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ?

Maintenant que vous avez une problématique, il faut faire un plan qui y répond. Recherchez des idées et notez-les de manière ordonnée.

En fonction du sujet de dissertation de philosophie proposé, un type de plan va s’imposer : dialectique, analytique ou thématique.

Nous conseillons de faire un plan en trois parties (et deux sous-parties). Toutefois, ce n’est pas obligatoire et vous pouvez faire deux parties (et trois sous-parties).

Il existe plusieurs types de plan :

- Le plan dialectique (ou critique).

- Le plan analytique.

- Le plan thématique

Exemple de plan

Plan :

I) Le travail n’est qu’une activité imposée par l’extérieur contre la volonté de l’Homme

A) L’origine du travail B) Il est imposé à l’humanité par d’autres Hommes C) Le travail et la société

II) Le travail est une activité que l’être humain s’impose librement à lui-même

A) Travailler est naturel pour l’Homme ? B) Le travail comme une libération C) Le travail est une fin en soi

L’analyse du sujet de la dissertation de philosophie permet de dégager deux ou trois idées qui sont les parties de votre développement.

Chaque argument est l’objet d’un paragraphe qui doit présenter une explication de l’argument, des exemples précis et une phrase conclusive.

Exemple d’argumentation

B) Le travail comme libération

Argument 1 : D’après Kant, l’Homme se dicterait librement le travail car il en aurait besoin pour se libérer de la nature qui est en lui. En effet, le travail est une activité qui induit de suivre des règles, et ces règles permettent à l’être humain de se libérer de la nature qui réside en lui, c’est-à-dire de se civiliser. Cette nature qui habite l’être humain s’exprime par le désir, l’instinct et les sentiments d’après Kant. Le travail est donc l’activité qui permet à l’Homme de ne plus être esclave de sa nature et d’accéder à l’estime de soi.

Exemple : C’est-à-dire que lorsque l’Homme travail, tout ce qu’il construit « il doit en avoir tout seul le mérite et n’en être redevable qu’à lui-même ». D’après Kant, le travail permet aussi d’évoluer et d’accéder à la culture, car si l’Homme ne travaillait pas, il serait resté au stade primitif. Par exemple, un consultant qui travaille pour Deloitte sur différentes missions continuera de se perfectionner et d’accumuler des connaissances au fil de sa carrière.

Conclusion : Par conséquent, l’Homme s’oblige à travailler pour se libérer de la nature qui est en lui et pour accéder à l’estime de soi, ainsi qu’à la culture.

Corriger des documents en 5 minutes

Trouvez rapidement et facilement les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation dans vos textes.

- Correction d'un document en 5 minutes

- Appliquer les modifications en 1 clic

- Corriger des documents pendant 30 jours

Essayez le correcteur IA

1. L’introduction d’une dissertation

L’introduction d’une dissertation de philosophie permet de poser le sujet et d’exposer clairement le problème.

Elle ne doit pas être trop longue (10 à 15 lignes) et s’adresse à un lecteur profane.

L’introduction d’une dissertation de philosophie doit comporter :

- une amorce ;

- l’énoncé du sujet (si c’est une citation, elle doit figurer dans l’introduction avec le nom de l’auteur) ;

- la définition des termes et reformulation du sujet ;

- la problématique ;

- l’annonce du plan de la dissertation.

Exemple d’introduction

Sujet : Le travail n’est-il qu’une contrainte?

Introduction :

« Le travail a quelque chose de semblable à la mort. C’est une soumission à la matière. » a dit Guillaume Apollinaire. Il pose ainsi la question du travail, comme une unique contrainte. L’étymologie latine du mot travail, « tripalium », signifie « instrument de torture ». En outre, c’est une action liée à la souffrance et qui possède une dimension fortement négative. Par définition, le travail est une activité de transformation de la nature qui a pour effet de transformer l’Homme lui-même. Pour Blaise Pascal, c’est un divertissement qui occupe une grande partie de la vie des Hommes et qui permet de masquer les problèmes essentiels de l’existence humaine. On définit une contrainte comme étant est une chose imposée par l’extérieur contre la volonté d’un individu. Or, il faut bien différencier une contrainte d’une obligation, qui elle est une activité que l’individu s’impose lui-même librement. On peut donc se demander est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ? Dans un premier temps, nous nous demanderons si le travail n’est qu’une activité imposée par l’extérieur contre la volonté de l’Homme, puis dans un deuxième temps nous nous interrogerons sur le fait que le travail est une activité que l’être humain s’impose librement à lui-même.

2. Le développement

Le développement comporte deux ou trois parties, nettement séparées. Il faut sauter une ligne après l’introduction, entre chaque partie, et avant la conclusion.

Chaque partie est divisée en trois ou quatre paragraphes qui s’articulent autour d’un argument ou d’une idée directrice.

Tout argument doit être illustré par un exemple littéraire qui donne lieu à une analyse permettant au lecteur d’apprécier leur pertinence. Chaque partie s’achève sur une phrase de conclusion.

Exemple de développement

Effectivement, l’Homme s’imposerait librement le travail, car il en aurait besoin pour se libérer.

Exemple : C’est-à-dire que lorsque l’Homme travail, tout ce qu’il construit « il doit en avoir tout seul le mérite et n’en être redevable qu’à lui-même ». D’après Kant, le travail permet aussi d’évoluer et d’accéder à la culture, car si l’Homme ne travaillait pas, il serait resté au stade primitif.

Conclusion : Par conséquent, l’Homme s’oblige à travailler pour se libérer de la nature qui est en lui et pour accéder à l’estime de soi ainsi qu’à la culture.

Argument 2 : Par ailleurs, d’autres philosophes voient dans le travail un autre facteur de libération. En effet, pour Pascal, le travail permet à l’Homme de se libérer de la misère existentielle, qui est le maux le plus douloureux de l’espèce humaine et qui est en fait la définition de la condition humaine. La misère existentielle est en fait une angoisse, un ennui qui est commun à tous les Hommes et qui résulte d’une interrogation sur l’existence humaine.

Exemple : Ces questions existentielles, qui sont universelles, plongeraient l’Homme dans une angoisse et un ennui profond. Il existe de nombreuses questions de ce genre comme « que faire de sa vie ? » ou bien « que faire face à l’angoisse de la mort ? ». Pascal considère que pour se libérer face à ce maux l’Homme s’impose librement le travail, qui est un divertissement qui l’occupe et l’empêche de se poser ces questions existentielles. C’est-à-dire que le travail est la seule solution pour l’Homme face au sentiment insupportable que l’existence humaine est absurde.

Conclusion : Par conséquent, l’Homme se dicte librement le travail car c’est l’unique solution face à l’angoisse et l’ennui causés par la condition humaine. Le travail, d’après ces deux exemples constitue une obligation pour l’Homme dans le sens où il se l’impose librement afin de se libérer de la nature qui est en lui, ainsi que de la misère existentielle qui l’habite. Toutefois, le travail pourrait n’être considéré que comme une contrainte s’il constituait une activité réalisé pour une fin extérieure.

3. Les transitions

Dans une dissertation de philosophie, les transitions sont primordiales. Elles permettent de lier les parties entre elles.

Deux types de transitions sont utilisés :

- Les transitions entre grandes parties (I et II par exemple).

- Les transitions entre chaque sous-partie (entre A et B par exemple).

Une transition est faite de plusieurs parties :

- une mini-conclusion de la partie ou sous-partie précédente ;

- une critique d’un point faible de la partie précédente ;

- l’annonce de la partie qui suit.

Exemple de transition

Transition (de B vers C) :

Nous avons mis en exergue que le travail permet à l’Homme de se libérer de la nature qui est en lui et de sa misère existentielle (B). Toutefois, notre étude ne s’est pas encore intéressée aux autres apports du travail. Nous allons désormais nous intéresser au travail comme une fin en soi (C).

4. La conclusion d’une dissertation

La conclusion d’une dissertation de philosophie est une synthèse du développement. Il faudra clairement indiquer la réponse à la problématique de l’introduction. Il est possible d’ajouter ensuite une ouverture qui propose une extension de la réflexion sur un autre angle du thème.

Exemple de conclusion

Conclusion :

Le travail ne peut guère être uniquement considéré comme une simple contrainte même si il est imposé à l’Homme par d’autres individus. En effet, il s’agit aussi d’une obligation, une fin en soi, qui lui permet en quelque sorte de s’émanciper la nature qui est en lui ainsi que de sa condition humaine. Le travail permet en effet à l’Homme de se libérer d’aspects contraignant liés à l’existence humaine.

Voici une présentation de cours gratuite sur comment faire une dissertation. Vous pouvez l’utiliser avec vos élèves ou simplement de manière personnelle pour travailler la méthode de la dissertation de philosophie.

Sur Google Slides En version PowerPoint

Citer cet article de Scribbr

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Debret, J. (2020, 07 décembre). La méthode de la dissertation de philosophie !. Scribbr. Consulté le 26 avril 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/methode-dissertation/

Cet article est-il utile ?

Justine Debret

D'autres étudiants ont aussi consulté..., exemple de dissertation de philosophie, exemple de dissertation juridique, conclusion d’une dissertation : comment la rédiger .

La philosophie morale

De l’importance de la philosophie morale en philosophie.

La Philosophie morale est une des branches majeures de la philosophie . La philosophie morale a trait à la philosophie pratique, alors que la métaphysique se rapporte à la philosophie théorique. La morale parle donc de l’action (et répond aux questions telles que “existe-t-il des guerres justes ? la peine de mort est-elle morale ?), certains se focalisant sur les intentions qui président aux actions, d’autres sur les conséquences des nos actions.

La philosophie morale tente ultimement de répondre à la question suivante posée par Kant dans la Critique de la raison pratique : Que dois-je faire ?

La morale et les mœurs

L’obligation morale.

“Je dois dire la vérité”, “tu ne tueras point” : l’exigence morale se présente à la conscience sous la forme impérative du devoir. Le verbe “devoir” n’exprime ici ni une nécessité psychologique ni une contrainte extérieure. L’obligation morale est la soumission à une loi que je m’impose à moi-même dans le dédoublement qui caractérise la conscience morale, ce “tribunal intérieur” que décrit Kant où l’être de désir que je suis est tenu en respect par cette autre partie raisonnable de moi-même.

La loi morale que je me donne à moi-même comme un sujet libre capable de retour réflexif sur soi-même, instaure une distance radicale entre ce qui est et ce qui doit être, entre ma nature empirique et ma propre raison. Bien et mal sont les concepts normatifs par lesquels s’exprime ce pouvoir de juger. Mais d’où vient-il ? Qu’est ce qui m’autorise à dire “c’est mal”, “c’est bien” ?

L’opinion commune confond souvent l’obligation morale avec l’obligation sociale, le système des règles en vigueur dans la société, les restrictions à notre liberté qui rendent la vie en commun possible. Les mots mos en latin et ethos en grec, d’où viennent les mots “morale” et “éthique”, signifie justement mœurs, coutumes.

On ne peut contester, il est vrai qu’il y ait une genèse empirique de la conscience morale. Pour un sociologue comme Emile Durkheim, elle se confond avec la conscience collective, ces manières de penser et d’agir que la société, “cette conscience de consciences” a créées en nous par l’éducation. Cela n’enlève rien à sa valeur, car l’individu tout seul ne saurait s’élever à ce degrés de la vie mentale que représente la moralité.

Mais si l’on analyse les mécanismes psychologiques de la mauvaise conscience, on peut montrer, comme le fait Freud, qu’elle relève d’un besoin de punition et n’est que le substitut inconscient chez l’adulte de l’angoisse du petit enfant qui craint, s’il désobéit, de perdre l’amour de ses parents. On peut même comme Nietzsche chercher l’origine du devoir dans ce log passé de cruauté dont témoigne l’histoire du châtiment.

Fonder la moralité

Mais cela suffit-il à rendre compte de l’exigence éthique ? Il faudrait alors réduire toute morale à un conformisme social et admettre la relativité des normes éthiques. “Le larcin, l’inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses”, disait Pascal dans les Pensées . Mais justement on ne peut confondre la coutume et cette forme supérieure de conscience par laquelle nous sommes capables de la juger et de la condamner.

L’éthique philosophique est la théorie morale conçue comme recherche des principes de l’action humaine, fondement des valeurs, parce qu’aucune détermination psychologique ou sociale ne peut nous dispenser de chercher ce qui absolument, c’est-à-dire non pas seulement pour moi comme sujet particulier qui recherche mon bien propre, ni non plus pour la collectivité réelle à laquelle j’appartiens, ma famille, ma classe sociale, ma communauté religieuse, mon pays, mais ce qui vaut universellement pour tout homme.

Le devoir moral n’est au fond que la forme de cette exigence : ce qui doit valoir pour moi doit valoir pour tout homme. Je suis donc l’auteur de cette loi que pose ma conscience, à laquelle j’adhère librement par ma volonté, et pourtant, comme loi, elle représente une universalité, une nature, à laquelle ma subjectivité particulière doit se souvenir nécessairement.

Les grandes orientations de la morale

Le bien ou le devoir.

L’habitude de définir l’exigence éthique par le devoir ( déon , en grec), c’est-à-dire par l’obéissance à une loi, caractérise la philosophie moderne. La question kantienne : “que dois-je faire ?” en est la forme par excellence et définit ce qu’on appelle les morales déontologiques. Dans l’Antiquité au contraire, la question morale est celle du but, de la fin ( télos , en grec) de la vie humaine. Cette fin s’appelle aussi le Bien.

Mais les morales antiques n’opposent pas comme nous le faisons le bien moral et les agréments de la vie. Ce sont des morales téléologiques. Pour les philosophes antiques, l’ensemble des biens auxquels tend la vie humaine est le bonheur, et l’état de perfection de la vie heureuse est le Souverain Bien. La vertu n’est pas faite de renoncement, elle est cette disposition à bien vivre que l’on acquiert par la connaissance philosophique.

Le problème essentiel de la philosophie est donc de déterminer quelle est la fin suprême de la vie humaine. Comme on le voit par exemple chez Aristote, cette fin est à la fois parfaite ( elle est l’activité de l’âme qui correspond à la nature propre de l’homme, la vie raisonnable), et complète ( elle n’exclut pas la recherche des autres fins de la vie. L’homme cherche à atteindre pour lui-même une perfection qui ne contrarie pas la nature, mais l’accomplit et où les prescriptions concernant le corps jouent un grand rôle. On peut parler avec Michel Foucault de “souci de soi”.

Moi, l’autre ou l’humanité

Le “souci de soi” qui caractérise les morales antiques est pourtant souvent solidaire d’un projet politique : la justice comme harmonie des parties de l’âme correspond à la justice dans la cité et l’amitié ( philia en grec) est l’idéal de communauté des sages.

Avec le christianisme, ce sont l’oubli de soi, le sacrifice pour l’autre qui définissent l’idéal éthique. Les morales de l’amour, de la charité, mais aussi toutes les morales fondées sur le sentiment, nous ont appris à ne pas faire à l’autre ce que l’on ne voudrait pas qu’on nous fît. Elles reposent sur le dévouement à autrui (altruisme), au prochain, ou sur l’identification à sa souffrance (pitié, bienveillance, compassion, sympathie).

Mais m’accorder aussi la valeur que j’accorde à tout autre homme : c’est le choix des morales de l’universel, de la valeur de la personne humaine en moi comme en tout homme, qui définissent aussi des devoirs envers soi-même.

Le cœur ou la raison

Il est tentent de dériver la moralité d’un sentiment innée, comme le fait Rousseau . La raison est avant tout la faculté de calculer, de raisonner, elle me compare aux autres et se met au service de mon propre amour, elle détermine mon intérêt et m’oppose aux autres. Comment pourrait-elle m’empêcher de faire du mal ? Pour être moral, il faut que je m’identifie à eux, que je souffre quand ils souffrent : cela ne peut venir que du cœur, de la voix de la nature ou de Dieu, de la conscience, quand elle n’a pas étouffée la vie sociale. D’ailleurs le remords, la culpabilité, la mauvaise ou la bonne conscience, l’amour du prochain, ne sont-ils pas des sentiments ?

Mais un sentiments peut-il être morale ? S’il nous pousse à faire le bien, n’est-ce pas que nous y sommes intéressés d’une quelconque manière ? L’égoïsme, le désir de ne pas souffrir nous mêmes s’y mêlent. Freud dira même que l’amour du prochain est une forme sublimée de la pulsion sexuelle. Un sentiment ne peut pas être un devoir parce qu’il ne se commande pas. Et peut-il avoir une valeur universelle ? A l’heure du business du cœur et de la charité, nous savons bien que nous sommes capables de nous émouvoir que pour les causes qui nous touchent ou qui nous concernent.

La télévision réussit parfois à faire vibrer la corde sensible en nous alors que nous restons indifférent à la détresse que nous côtoyons tous les jours ou à celle qui nous est présentée comme banale. Il faudrait alors, comme le fait Kant, fonder la morale non sur le cœur, mais sur la raison : le seul sentiment véritablement moral serait le respect que nous éprouvons pour la loi morale, il humilie notre nature sensible mais nous élève comme êtres raisonnables.

La volonté et les actes

La morale du devoir.

“De tous ce qu’il est possible de concevoir dans un monde et même généralement hors du monde, il n’est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n’est seulement une bonne volonté”, dit Kant dans Fondement de la métaphysique des mœurs . La volonté est bonne quand l’action a été accomplie par devoir, c’est à dire par pur respect pour la loi morale universelle et non par intérêt ou par inclination. Le marchand qui ne trompe pas l’enfant inexpérimenté sur le prix de ses articles peut agir ainsi uniquement pour conserver sa clientèle ; le philanthrope qui a un tempérament naturellement bienveillant peut ne faire le bien qu’en suivant son penchant : ils ne sont pas moraux même si leurs actes sont conformes au devoir.

A la différence des impératif hypothétiques qui sont de la forme : “si tu veux, alors tu dois…”, et qui ne nous commandent qu’en vue d’une fin particulière ou de la recherche du bonheur, l’impératif catégorique, la loi morale, nous commande sans condition, absolument : “Tu le peux parce que tu le dois”. Il est unique, car il se définit non pas par un contenu, une fin particulière, mais par la forme même de la loi qui devient le principe déterminant de la volonté : cette forme, c’est l’universalité. Si je peux universaliser la maxime de mon action sans me contredire, sans qu’elle rende contradictoire l’idée d’une nature humaine où tous les hommes feraient comme moi, alors j’agis par devoir.

La seule fin en soi susceptible de déterminer universellement la volonté est la personne humaine, considérée “toujours en même temps comme une fin, jamais seulement comme un moyen”. Elle n’a pas seulement du prix (on peut l’utiliser comme les choses, s’en servir comme l’implique la vie sociale), elle a en même temps une dignité, elle mérite le respect, ce qui condamne toute condition ou attitude qui la dégraderait.

A l’hétéronomie d’une volonté déterminée par des mobiles empiriques, la loi morale substitue l’autonomie de la volonté, son pouvoir d’être à elle même sa loi, d’instituer une législation qui vaille pour tout être raisonnable. Kant appelle cette communauté idéale d’être raisonnables “le règne des fins”.

Ethique de conviction et éthique de responsabilité

Mais le formalisme kantien suffit-il à déterminer le contenu de l’action ? Peut-on faire l’économie des conséquences de nos actes pour définir la moralité ? Certes, le rigorisme kantien n’est pas la casuistique que Pascal caricaturait dans les Provinciales , cet examen de cas de consciences qui finit toujours par trouver une bonne intention aux actes immoraux.

Pour Kant, il faut à la fois que l’acte soit bon et que l’intention le soit. Mais le principe formel du devoir exclut de prendre en compte les conséquences de nos actions, bonnes ou mauvaises. Benjamin Constant objecte à Kant l’exemple d’un homme qui considérerait comme un crime de mentir même s’il s’agissait de cacher à des assassins, que son ami qu’ils poursuivent s’est réfugié dans sa maison. Kant lui répond que la responsabilité morale considère que le mensonge “nuit toujours à autrui : même si ce n’est pas à un autre homme, c’est à l’humanité en général, puisqu’il disqualifie la source du droit”.

Mais quand les circonstances m’imposent de choisir entre sauver la mère et sauver l’enfant, entre l’intérêt de sauver le vieillard agonisant et celui du jeune père de famille bien portant puis-je en conscience ne pas choisir ? Pourtant, n’ont-ils pas tous la même dignité et les mêmes droits ? Comment en conscience pourrai-je choisir ? L’éthique de conviction nous impose de ne pas tenir compte des circonstances mais seulement de l’idée pure du devoir. L’éthique de responsabilité nous impose d’intégrer à l’exigence éthique de la représentation des conséquences prévisibles de nos actes.

A l’opposé de la morale kantienne du devoir, les philosophes utilitaristes anglais comme Bentham ou Stuart Mill ont fait du bonheur du plus grand nombre et de l’intérêt commun le principe de la moralité. Le calcul de la quantité et de la qualité des plaisirs et l’harmonie entre les intérêts individuels et le bonheur commun constituent les seuls critères d’évaluation.

L’universel en question et l’homme-dieu

Aucune morale générale ne permet de résoudre un conflit de devoir : tuer pour lutter contre l’oppression ou ne pas tuer et être complice de l’oppression, comment trancher ? Pour Sartre, le sens de nos actes n’est pas fixé d’avance par des règles a priori . L’homme invente par ses actes des valeurs : en se choisissant, il choisit l’homme.

Si Dieu n’existe pas, “tout est permis”. Le matérialisme athée que redoutait Dostoïevski et qu’il mettait dans la bouche d’Ivan Karamazov semble bien avoir ouvert cette nouvelle époque de “l’homme-dieu”. Pas une époque sans morale ni religion, mais un trop-plein de morales. Entre le relativisme, l’utilitarisme des sociétés libérales, l’humanisme rationaliste, les morales de l’amour et du cœur, il faut choisir.

C’est à chaque homme de fonder l’exigence morale : il ne la trouve pas toute faite. Quel autre recours que la pensée, dit Hannah Arendt dans Considérations morales , aurions-nous pour juger des cas particuliers quand nous ne disposons d’aucune règle préétablie pour dire “c’est bien”, “c’est mal”, que les cartes sont sur la table et qu’il faut prévenir des catastrophes.

La difficulté de penser vient de ce qu’il se présente comme une obligation qui s’impose à nous sous la forme de règles générales qui doivent valoir pour tous les hommes et qui doit être librement choisie par chacun de nous. On ne peut se contenter de réduire cette exigence à la pression que la société exerce sur nous. Mais la tentation philosophique pour trouver en l’homme un fondement universel de moralité soulève aussi bien des difficultés. Il reste que le devoir, quels que soient sa forme et son contenu, exprime la nature de l’homme comme être qui ne se contente pas d’accepter en lui le donné naturel ou social, et s’efforce de construire librement son humanité.

Philosophie morale ou Philosophie éthique ?

Il faut distinguer la philosophie morale de la philosophie éthique. Si la première renvoie à intersubjectivité (le rapport aux autres), la seconde renvoie elle aux actions personnelles, au rapport du sujet à lui-même. On utilise souvent l’une pour l’autre à tort.

Chez certains penseurs, la philosophie éthique est une philosophie dérivée de l’ontologie ( Platon, Sartre ), chez d’autres dérivée de la politique ( Aristote ). Certains inversent même le rapport théorique / pratique : la philosophie morale est la philosophie première ( Lévinas ), c’est d’elle que doit découler les autres branches de la philosophie.

L’origine de la morale :

Il y a deux manières d’envisager la source de la morale :

– la théorie hétéronome de la morale : l’homme reçoit la morale d’ailleurs qui de lui-même (Dieu, la loi morale, la société). C’est la position de Saint-Thomas, Kant ( Critique de la Raison Pratique ), Schopenhauer, Bergson ou encore Durkheim .

– la théorie autonome de la morale : l’homme crée, invente lui-même les principes de son action ( Nietzsche, Sartre, Camus )

Courants de la philosophie morale :

Voici une brève présentation des principales branches de la philosophie morale, depuis l’Antiquité à nos jours.

– Formalisme ou Déontologisme : La philosophie pratique de Kant se rattache à ce courant. Le formalisme affirme que la morale d’un acte dépend de la forme de l’acte, et non de son contenu.

– Individualisme : L’individualisme, en moral, pose la primauté de l’individu sur la totalité sociale : les valeurs émanent de l’individu. Nietzsche ou Dumont sont des représentants de l’individualisme moral.

– Eudémonisme : Selon l’eudémonisme, le but de l’action est la recherche du bonheur.

– Pessimisme : Le pessimisme, en moral, consiste à penser le mal l’emporte sur le bien, l’homme est donc condamner à mal agir.

– Utilitarisme : L’utilité doit être le critère de l’action. Selon les utilitaristes, le principe d’utilité suppose une recherche calculée des plaisirs (arithmétique des plaisirs). A la fois en termes quantitatifs et qualitatifs.

– Hédonisme : Le bonheur est le plaisir immédiat. Le bonheur est jouissance.

– Stoïcisme : C’est le concept de destin (fatum) qui régit la morale des stoïciens. Les actions de l’homme doivent être guidées par l’acceptation du destin. L’homme ne maîtrisant que son regard sur les choses, et non les choses elles-mêmes.

– Épicurisme : La morale épicurienne consiste à ne satisfaire que les plaisirs naturels et nécessaires.

– Conséquentialisme : Seules les conséquences d’un acte permettent de le qualifier en termes de moral ou d’immoral.

– Cynisme : Le cynisme consiste à mépriser la morale, les conventions ou encore les traditions.

– Relativisme éthique : Le relativiste considère qu’aucune morale ne peut prétendre à l’universel, que les cultures ont une morale propre, équivalente les unes aux autres.

– Altruisme : L’altruisme affirme que seuls sont moraux les actes guidés par le désintéressement et l’amour d’autrui.

– Nihilisme : Le nihilisme défend une conception selon laquelle il n’existe pas d’absolu, de morale transcendante.

– Existentialisme : L’homme invente son chemin et sa morale librement. Le salaud, au contraire, guidé par l’esprit de sérieux, se cache derrière une morale héritée.

10 Philosophes majeurs de la morale et leur œuvre morale principale :

– Platon : C’est dans le Gorgias de Platon que sa philosophie morale s’illustre le mieux, même si la République présente également les principaux concepts de la philosophie morale platonicienne.

– Aristote : Ethique à Nicomaque

– Rousseau : De l’origine des inégalités parmi les hommes

– Kant : Métaphysique des Mœurs

– Hume : Traité sur la Nature Humaine

– Nietzsche : La Généalogie de la morale

– Schopenhauer : Aphorismes sur la sagesse (très facile à lire)

– Spinoza : Éthique

– Sartre : L’existentialisme est un humanisme (très facile à lire)

– Lévinas : Totalité et Infini ( ouvrage difficile pour les néophytes)

Nos articles de Philosophie morale & éthique :

Kant et le bonheur.

Kant : Une anti-philosophie du bonheur Le bonheur chez les Grecs La tradition philosophique, depuis Aristote, a associé bonheur et vie contemplative. Le bonheur se différencie du divertissement…

Sénèque : La Vie Heureuse

De la Vie Heureuse (Analyse) De La Vie Heureuse est un texte de Sénèque, philosophe romain de l’école stoïque. Dans cette œuvre, Sénèque tente de définir ce qu’est le bonheur et par quel moyen l’homme peut y parvenir…

Nietzsche et la morale

Après l’article sur la mort de Dieu chez Nietzsche et son invitation à devenir ce qu’on l’on est, penchons nous sur la morale défendue par le philosophe allemand. Dieu et la morale des esclaves…

Le philosophe Alain : Bonheur, Morale et Liberté

Le philosophe Alain (1868-1951), de son vrai nom Emile Chartier, est l’auteur des fameux: – Propos (1908-1919) – Système des beaux-arts (1920) – Propos sur le bonheur (1928) – Idées (1932) – Eléments de philosophie (revus en 1940)…

Hans Jonas : Le Principe Responsabilité

L’Humanité à venir a-t-elle des droits ? Par Laurence Hansen-Love Laurence Hansen-Love, plume renommée de la philosophie, éditrice, auteur de nombreux ouvrages et blogueuse influente…

Socrate : Nul n’est méchant volontairement

Rousseau : l’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt.

Rousseau et la bonté de l’homme : Une philosophie de la Nature La philosophie de Jean-Jacques Rousseau constitue un immense édifice moral et politique. Depuis l’Emile jusqu’au Contrat Social …

You may also like

![dissertation philo sur la moral [Revue] L’Engagement, ni militant, ni syndical, ni partisan (G. Plaisance)](https://la-philosophie.com/wp-content/uploads/2017/09/engagement_philosophie-e1506333611454.jpg)

[Revue] L’Engagement, ni militant, ni syndical, ni partisan (G. Plaisance)